登録日本語教員とは?国家資格になってどう変わった?資格取得ルートを解説

概要

日本語を教える専門職である日本語教師。これまでは民間の資格でしたが、法改正によって国家資格化され、「登録日本語教員」という名称に変わりました。本記事では、法改正によって変わった点や、資格取得の方法について解説します。

登録日本語教員とは

2023年、日本語教師が「登録日本語教員」という国家資格になることが正式に決定しました。

これまで日本語教師は、大学などで日本語教育の専攻・副専攻を修了すること、養成講座を受講・修了すること、また民間の資格である「日本語教育能力検定」に合格することのいずれかによって資格が認められていました。しかし近年の在留外国人の増加にともなって日本語教師の質の向上が求められるようになり、今回国家資格として法整備が行われることとなりました。

・国家資格化の経緯

現行の日本語教師の民間資格がスタートしたのは80年代。1983年「留学生受け入れ10万人計画」が採択され、それと同じ年に始まったのが日本語教育能力検定試験です。日本語教師の養成講座なども、この時期に開かれるようになりました。

現在、来日している外国人は留学生だけでも約28万人、永住者を含む在留外国人数は総計358万人以上にのぼります。

在留外国人の増加にともなって、日本語教育の拡充や教師の質の担保が求められるようになってきました。そうした背景から、令和5年に「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」が制定され、国による日本語教育機関の認定や教師の資格制度が設けられることとなりました。

これまでも、法務省の告示によって留学ビザの発行を許可される「告示校」の制度がありました。しかし今回の法改正によって、新しくなった審査基準のもとで日本語教育機関の教育の「質」の審査が行われ、「日本語教育を適正かつ確実に実施できる」ことが認められた「認定日本語教育機関」だけが留学生を受け入れる資格が与えられることになりました。

また、これらの認定日本語教育機関で日本語教育に従事する教師は「登録日本語教員」の資格取得が義務付けられることとなり、日本語教師が初めて国家資格として認められることになったのです。

国家資格化により何が変わったのか?

1)資格取得方法や要件の変化

これまで、日本語教師の職は

・JEES(公益財団法人日本国際教育支援協会)が運営する「日本語教育能力検定試験」に合格

・420時間の養成講座の修了

・大学等での日本語教育専攻・副専攻修了

などの要件を満たすことで資格が認められていました。

しかし新制度においては、「基礎試験」「応用試験」「実践研修」からなる「日本語教員試験」を受験・合格し「登録日本語教員」の資格を得ることが必須となりました。

また、旧制度では学士以上の学歴要件がありましたが新制度ではこれが撤廃され、誰でも資格試験の受験ができるようになりました。

新試験は令和6年11月から開始されましたが、原則として法施行後5年間(令和11年3月31日まで)は経過措置期間として、現行の制度と並行して新試験が実施されることになっています。

経過措置期間中に日本語教員資格取得を目指す場合は、後に紹介する「養成講座ルート」「試験ルート」のいずれかを通って日本語教員試験を受験するか、現行の420時間の養成講座を受講→経過措置を利用して国家資格を得る方法を選ぶことができます。

既に現場に出ている現職の日本語教師は、後に説明する経過措置ルートを使って国家資格を取得することになります。

2)試験内容の変化

新試験である日本語教員試験は現行の日本語教育能力検定試験が土台になっていますが、試験構成や内容にも変更があります。

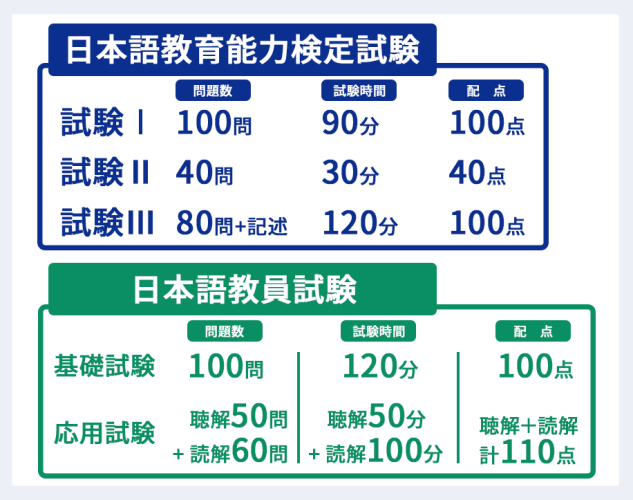

日本語教育能力検定試験は

・試験Ⅰ (100問・試験時間90分)

・試験Ⅱ (40問・試験時間30分)

・試験Ⅲ (80問・試験時間120分・論述あり)

という3つの部門構成でした。

これに対し日本語教員試験は

・基礎試験 (100問120分)

・応用試験 (聴解50問 50分、読解60問100分)

・実践研修

という構成です。

新試験の問題はすべて選択式の1問1点で、日本語教育能力試験で課されていた論述(作文)の試験は求められなくなりました。その分、実践研修という形で教育実習を修了することが盛り込まれています。

内容としては、日本語教育能力検定試験の試験Ⅰ→日本語教員試験の基礎試験、同じく試験Ⅱ・Ⅲ→応用試験に該当し、概ね日本語教育能力検定試験の内容を踏襲しているものの若干難度の変化が見られるようです。

試験内容についてはこちらの動画でも詳しく紹介していますので、ご参考ください。

登録日本語教員の資格取得ルート「養成機関ルート」とは

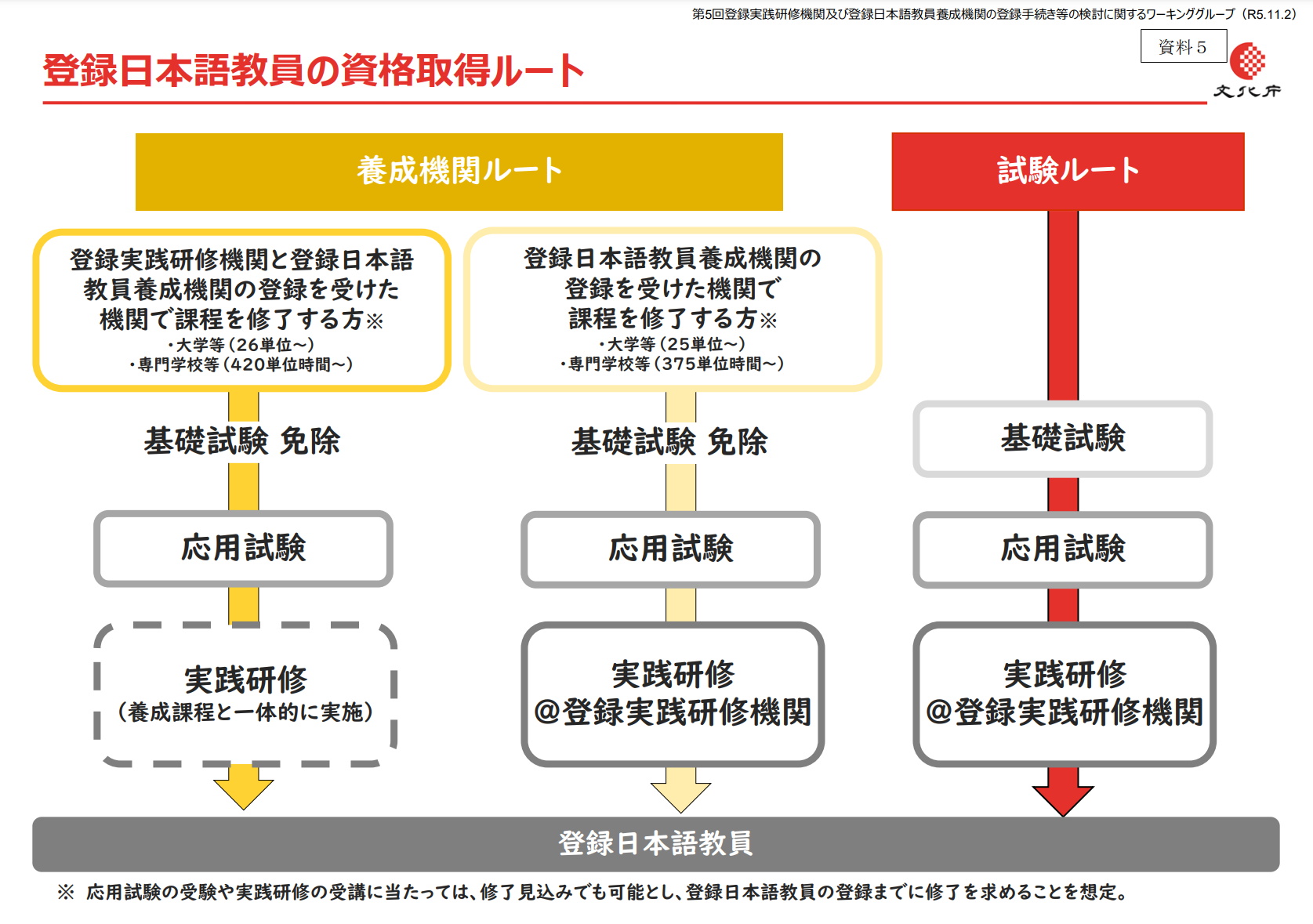

登録日本語教員の資格取得には大きく分けて「養成機関ルート」と「試験ルート」という2つのルートがあります。

養成機関ルートは、国の認定を受けた養成講座を受講・修了して国家試験を受験するルートです。養成講座を修了すると、試験項目のうち「基礎試験」の受験が免除になります。受講料などの費用負担は大きいものの、試験そのものの負担が減るという点は大きなメリットではないかと思います。また第一回の試験では養成講座ルートの合格率が60%、試験ルートでは8.4%と、養成講座の方が国家試験の合格率も高くなっています。

・養成機関ルートには2パターンある

養成講座には実践研修が含まれているもの(→※1)と含まれていないもの(→※2)の2種類があります。前者では養成講座内で「実践研修」を一体的に受講することにより試験後の実践研修が不要になりますが、後者の場合は「応用試験」合格後に、別途「登録実践研修機関」で実践研修を受ける必要があります。

パターン1:「登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する」場合(大学等の専門課程で26単位以上を取得、あるいは専門学校・日本語学校等の養成課程で420単位時間以上を修了)

養成講座で理論科目・実践研修を受講・修了→基礎試験免除→応用試験を受験・合格→実践研修免除

→資格取得

パターン2:「登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する」場合(大学等の専門課程で25単位以上を取得、あるいは専門学校・日本語学校等の養成課程で375単位時間以上を修了)

養成講座で理論科目を受講・修了→基礎試験免除→応用試験を受験・合格

→「登録実践研修機関」にて実践研修を修了

→資格取得

という流れになります。

ここで言う養成講座とは新制度の「登録養成機関・登録実践研修機関」として国の認可を受けた機関の養成講座を指します。認可を受けていない講座や現行の420時間養成講座はこの新制度での「養成機関ルート」ではなく、後に紹介する「移行措置Cルート」や「試験ルート」に該当しますので、区別しておきましょう。

登録日本語教員の資格取得ルート「試験ルート」とは

「試験ルート」は、直接日本語教員試験を受け、「基礎試験」「応用試験」「実践研修」の3つに合格する方法です。養成講座を受講せず独学で受験を目指す場合は、この試験ルートを通ることになります。

学習時間や費用の面で負担が少ないため、自力で学習していきたい方や費用を抑えたい方に向いている方法かと思います。

試験ルートの場合は基礎試験、応用試験に合格したのち、国の登録を受けた「登録実践研修機関」で「実践研修(教育実習)」を行います。この研修を修了することで、資格が取得できます。

試験ルートの流れ:基礎試験合格→応用試験合格→実践研修修了→資格取得

登録日本語教員の経過措置とは?

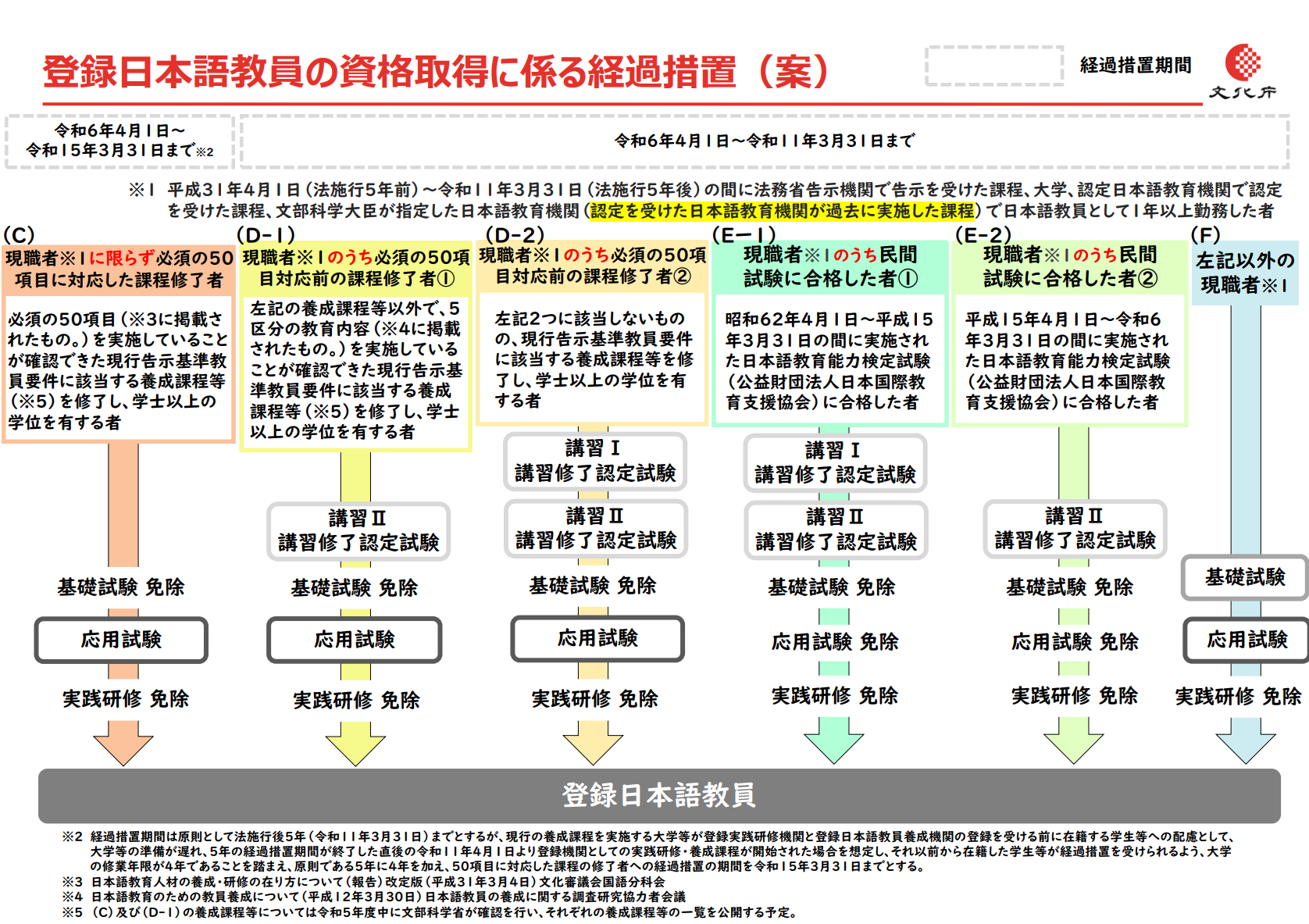

既に日本語教師として働いている方や養成講座に在籍中の方、修了した方には経過措置が設けられています。

【経過措置の対象になる方】

・現職の日本語教師(※平成31年4月~令和11年3月までの間に、告示校で1年以上、週1回以上の勤務歴がある場合。海外の現職者やオンライン授業などは含まない。)

・現職ではないが、学士の学位を持ち、基準を満たす養成課程を修了した方

経過措置には以下の6パターンがあり、大きく分けると、現職者ではない養成講座修了者はCルート、現職者の養成講座修了者はDルート、現職者の日本語教育能力検定合格者はEルート、それ以外の現職者の場合にはFルートが該当します。どのルートに該当するかによって、受けるべき試験や講習が定められています。

・Cルート

学士以上の学位があり、必須の50項目対応の養成講座を修了した方。現職者以外で唯一の経過措置対象です。

基礎試験・実践研修免除

→応用試験を受験

(※以下D、E、Fはすべて現職者のみ)

・D-1ルート

学士以上の学位がある現職者で、必須の50項目対応前の課程 (平成12年報告に対応済の課程) 修了者

基礎試験・実践研修免除→経験者講習Ⅱを受講→応用試験を受験

・D-2ルート

学士以上の学位がある現職者で、Cルート、D-1ルートに該当しない養成課程 (現行告示基準教員要件に該当する日本語教員養成課程)を修了した方

基礎試験・実践研修免除→経験者講習Ⅰ・Ⅱを受講→応用試験を受験

自分の受講した・している(あるいは受講予定の)養成講座がどのコースに該当するかは、文部科学省のサイトでも確認することができます。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94091201_01.pdf

・E-1ルート

現職者で、昭和62(1987)年~平成14(2002)年の間に日本語教育能力検定試験に合格した方

基礎試験・応用試験・実践研修免除→経験者講習Ⅰ・Ⅱを受講

・E-2ルート

現職者で、平成15 (2003) 年~令和5 (2023) 年の間に日本語教育能力検定試験に合格した方

基礎試験・応用試験・実践研修免除→経験者講習Ⅱを受講

・Fルート

上記以外の現職者

実践研修免除→基礎試験・応用試験を受験

経過措置期間はCルートが9年間(令和6年4月1日~令和15年3月31日)、D・E・Fルートは5年間(令和6年4月1日~令和11年3月31日)で、それ以降は全面的に新制度に移行となります。

まとめ

今回は、登録日本語教員の概要と、法改正に伴う資格・試験の変更点について解説してきました。本コラムや当校の動画では、他にも試験や日本語教師の仕事に関する情報を発信しています。

試験概要や試験の内容についてもう少し知りたいという方は是非、他のリンクも合わせてご覧ください。

試験体制が変わり、今後日本語教師の質やありかたがどう変わっていくのか。現場から、日本語教育の動向を追っていきたいと思います。

参考・引用

文化庁『登録日本語教員の資格取得ルート』

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kikan_toroku_wg/wg_05/pdf/93963401_05.pdf

日本語教育能力検定試験について

出入国在留管理庁HP「令和6年6月末における在留外国人数について」

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00047.html

文部科学省「外国人留学生在籍状況調査」及び「日本人の海外留学者数」等について

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1412692_00003.htm

あなたの考えるビジネス日本語とは

みなさんは「ビジネス日本語」についてどのように考えますか。職場で、生活している環境の中で、「働く外国人」の姿を多く見かけるようになったと感じることはありませんか。厚生労働省の調査によると、2023年10月末現在で外国人就労者の数は204万8675人、前年の同じ時期に比べると12.4%も増加し、過去最高の人数となっています。増加し続ける外国人就労者が日本で能力を発揮し、ストレスを感じず、よりよい仕事をしていくために必要なことのひとつが日本語の習得です。その、外国人就労者が働く上で必要な日本語の習得をお手伝いすることも日本語教師の仕事の一つです。外国人就労者の増加とともにビジネス日本語を教えることは今後日本語教師の仕事の大きな柱になっていくと思います。